この世に数え切れないほどの映画があるように、ビールだって個性あふれる味わいがたくさんあります。ほろ酔い気分の金曜日の夜に、ビールと映画のお話に舌鼓を打ってみませんか? お酒片手に物を書くビール女子、植井皐月のエッセイです。

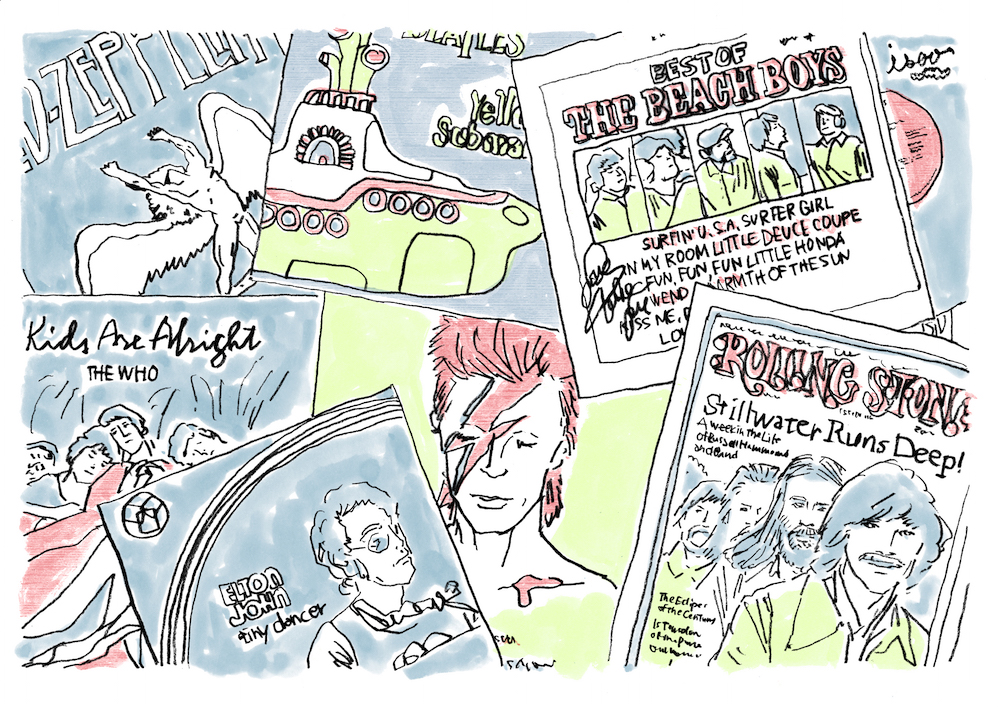

70年代の洋楽に夢中になった時期があった。The Who、Elton John、The Beach Boys、David Bowie、名前を挙げればきりがない。何を歌っているのかろくに歌詞も分からぬまま、夢中でアルバムを何度も繰り返し再生した。

「あの頃ペニー・レインと」という映画がある。キャメロン・クロウ監督によって2000年に製作されたこの作品は、監督が15歳にしてローリング・ストーン誌の記者となり、Led Zeppelinをはじめとするバンドと共に過ごした実際の日々を基に作られた。

作品の中で、監督自身が大いに投影された15歳の主人公は、夢見ていた記者として敬愛するバンドのツアーに同行し、ペニー・レインという偽名を名乗る女の子に恋をする。魅惑的な瞳を緩めるように笑い、囁くように唇を動かし、自分ではない男の虜になっていく彼女を、主人公は優しさと嫉妬の混ざった気持ちで見守ることしかできない。叶い始めた夢があり、初めて知った恋の痛みがあり、そして“あの頃”の背景には常に愛すべき70年代のロックンロールが鳴っている。

誰しもが生涯にひとつくらいは “生き続ける記憶” を持つのではないかと、わたしは思う。何かを単に覚えているというのともまた違う、あの日の匂い、あの日の気持ち、あの日の音、そういうものが確かな質感を持って身に迫ってくる、時空を超えた記憶のことだ。それはわたし達の心を慰め、励まし、温めるに足るだけの十分な力を持ち、しかしだからこそ、時にわたし達にやるせない酒を飲ませることもある。おそらくこの作品は、監督にとってのそうした記憶を丁寧に、そして力強く編んだものなのだろう。

この作品に捧げるにふさわしいビールを、わたしはひとつしか思い浮かべることができない。それはキリンビール社が取り扱う、誰もが見知った名品「ハイネケン」だ。

「ハイネケン」は若者のための酒だとわたしは思う。あの軽すぎる飲み口、他より頭一つ安い価格設定、そして誰もが合言葉のように知っている「ハイネケン」という名が持つ独特の勢い。大人になるにつれて、わたし達はコクのある濃厚な酒を覚えていく。「ハイネケン」を薄いと感じ、敬遠することさえある。しかし何かが、例えばそれは音楽であり、香りであり、街並みであり、そういったものがわたし達の心の奥深いところに触れた時、“生き続ける記憶”は時を超え、“あの頃”の酒を思い出させる。初めて飲んだ缶チューハイ、失恋を紛らわせたジン・トニック、苦いばかりだったウイスキー。そしてそういう全ての酒の象徴として、「ハイネケン」は永遠に存在するのだ。

こんなことを思うのは、3月の風が吹くからか。この春「ハイネケン」の時代を卒業する全ての若者に、「ハイネケン」の時代が、“あの頃”が、今もなお心の片隅で生き続けている全ての大人に、等しく乾杯の盃を。